Mais le fascisme prônait la consommation du riz…

Par Massimo Asta, historien à l’Université de Cambridge

Des «macaronis cuits» de Garibaldi aux «spaghettis» d’émigrants: les pâtes sont ainsi devenues un mythe identitaire. Mais le fascisme mangeait du riz !

« Les oranges sont déjà sur notre table et nous sommes déterminés à les manger. Pour le continent, mieux vaut attendre, car les macaronis ne sont pas encore cuits ». Ainsi écrivit Camillo Benso comte de Cavour, le 26 juillet 1860, après la fin de l’occupation de la Sicile, dans une lettre adressée à l’ambassadeur du Piémont à Paris. Le 7 septembre, Garibaldi est entré à Naples et a écrit à Cavour: « Les macaronis sont cuits et nous les mangerons. » Il a été noté que l’utilisation de cette terminologie gastronomique particulière déclinée dans le domaine militaire par deux acteurs principaux du processus d’unification italien se prête à une double interprétation.

Registre guerrier, expression de la pulsion et du projet de conquête et d’annexion de la Maison Savoie, ou, peut-être plus probablement, langage à attribuer à la volonté de respecter la diversité régionale, les spécificités des cultures locales, au sein d’un projet plus large dans lequel le Piémont entendait se porter garant.

Étant donné que la nourriture a toujours une connotation culturelle, et qu’elle peut être un signe d’appartenance à une communauté, à une classe sociale, à une nation, manger des macaronis et des oranges pourrait signifier de manière symbolique le désir des élites politiques piémontaises de se lier au reste de l’Italie, en montrant qu’ils sont disponibles pour enrichir, et donc modifier, certains de leurs traits identitaires.

Manger des macaronis et des oranges comme symbole et geste potentiellement ouvert envers les «peuples» qui deviendraient partie intégrante du nouvel État italien.

Pour Franco La Cecla, avec l’unification de l’Italie et le projet de construction subséquent pour les Italiens, une révolution dans l’imagination gastronomique s’est déclenchée qui « tire la couverture méditerranéenne plus au nord, dont les macaronis sont une partie essentielle ». C’est-à-dire que le Nord, au moins à la table, s’est décentré en pratique vers une autoreprésentation culturelle plus axée au Sud. Ce faisant, les deux extrémités de la botte ont eu tendance à se rapprocher.

Si la Sicile pouvait être associée aux oranges, Naples et, par synecdoque, le royaume des Bourbons, donc le Sud, pourrait s’identifier aux pâtes. Naples est un lieu génésique. Non pas où la recette de pâtes a été inventée, produite ou dégustée industriellement pour la première fois en Italie. Mais où l’entrelacement entre l’utilisation de cette nourriture et la caractérisation culturelle et identitaire du local et du Sud, se serait propagée au niveau national (et international) comme un signe clair de l’esprit italien.

Dans la Naples du XIXe siècle, les macaronis étaient non seulement devenus l’aliment de base de la population urbaine, constituant le régime alimentaire de base des classes populaires, mais ils étaient entrés dans l’imaginaire collectif, comme un élément d’identification de la ville.

Et cela est aussi vrai hors d’Italie, dans des pays comme « la France, l’Espagne et la Grèce où les pâtes entre le XVIe et le XVIIe siècle, bien qu’elles aient constitué une présence alimentaire à peine inférieure à celle des régions italiennes », et encore en Italie, comme à « Gênes, qui jusqu’au XVIe siècle, était le centre névralgique de la production de pâtes en Italie », ce chevauchement entre histoire matérielle et histoire mentale fit défaut.

La dynamique mondiale a certainement contribué au succès des pâtes à Naples et dans le Sud, comme les effets de la révolution agricole, l’extension et l’intensification de la production céréalière liées à l’augmentation démographique qui a décollé au XIXe siècle. Et les dynamiques infrarégionales, telles que les contradictions et les limites de la politique de justification du gouvernement espagnol qui, malgré ses intentions, avait favorisé la raréfaction des céréales panifiables, faisant au fil du temps des pâtes un substitut du pain, l’aliment de base de toute la population.

Cependant, le mythe des mangeurs de macaronis italiens ne serait pas devenu si prégnant sans la rencontre avec l’Autre, en dehors des frontières nationales. La grande diaspora constituée d’abord par les habitants du Nord après l’unification, puis massivement par les habitants du Sud jusqu’à la première décennie du XXe siècle, a amené avec elle en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Afrique du Nord, Australie, France et Belgique, les habitudes alimentaires des Italiens.

La consommation de pâtes est ainsi devenue l’emblème, l’épithète et la moquerie, que les pays hôtes ont associé, cela pour toujours, aux Italiens. « Les macaronis furent les Italiens en Amérique, les spaghettis, avec l’accent sur le i, furent ceux de France. Mais ce stéréotype a fonctionné comme une glue intériorisée. Le rêve de pâtes – car tel était le cas pour de nombreux Italiens contraints de quitter leur pays – il le trouvèrent plus facilement réalisable au-delà des Alpes, et surtout en Amérique : avec le travail, davantage de ressources parvenaient dans les familles et la possibilité d’accéder au marché des pâtes augmentait « .

Avant de devenir un aliment mondial, les pâtes, en signe d’italianité, étaient avant tout un produit nomade.

Paradoxalement, le régime le plus identifiable de l’histoire italienne, en période d’autarcie, s’était trouvé contraint d’exploiter le riz, une graminée dont l’Italie était le plus grand producteur européen et le plus gros exportateur, au détriment des pâtes, devant admettre implicitement l’impossibilité de réussir pleinement la « bataille du blé« tant vantée.

Filippo Tommaso Marinetti a proclamé en 1931 dans son Manifeste de la cuisine futuriste : « l’abolition des pâtes, une religion gastronomique italienne absurde ». Manger fasciste, cela devait signifier manger sainement et italien. Et le riz était un aliment totalement autosuffisant. La cuisine italienne de la résistance d’Emila Zamara, publiée immédiatement après les sanctions économiques imposées par la Société des Nations à l’Italie de Mussolini, « a ouvert ses pages avec une longue liste de recettes de riz, qui ont été placées avant et plus nombreuses que celles dédiées aux pâtes, pour indiquer la primauté du riz, même si une bonne partie des condiments proposés appartenait davantage à la tradition des pâtes qu’à celle du riz « .

De même, la rubrique Tra i fornelli [Entre les fourneaux] publiée dans les colonnes de Domenica del Corriere proposait strictement des plats de riz pour remplacer les pâtes. Le fascisme a finalement perdu cette bataille également. Les Italiens mangeaient moins bien que sous l’Italie de Giolitti, et le riz, dans l’imaginaire, comme dans les habitudes alimentaires, n’a jamais réussi à supplanter les pâtes comme plat principal pour les Italiens.

Deux volumes sont parus en librairie qui proposent une immersion dans l’histoire politique, sociale et culturelle des pâtes.

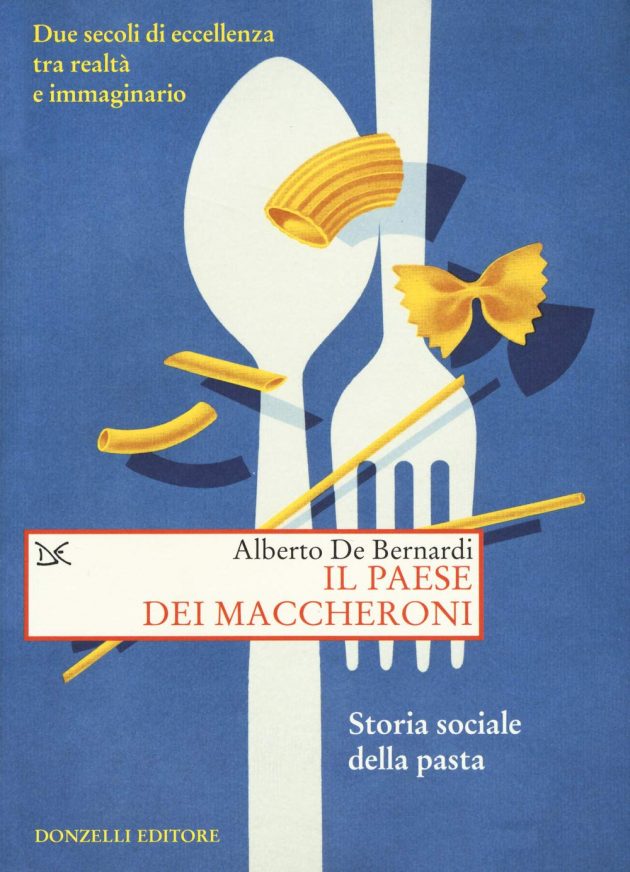

» Il mito delle origini, Breve storia degli spaghetti al pomodoro » (Le mythe des origines, une brève histoire des spaghettis à la tomate – non traduit en français) par Massimo Montanari, publiée par Laterza, et « Il paese dei maccheroni, Storia sociale della pasta » (Le pays des macaronis, histoire sociale des pâtes – non traduit en français), publiée par et pour Donzelli par Alberto de Bernardi.

Deux lectures fascinantes, qui peuvent aussi aider à comprendre pourquoi la (nouvelle) propagande de droite utilise des thèmes tels que ceux de l’excommunication des « tortellini sans porc », au prétexte de préserver l’identité italienne. Et comment y résister.

Traduit en français avec l’aimable autorisation de l’auteur par : Mario DI STEFANO

Publié originellement par le quotidien « Il fatto quotidiano« , le 28 décembre 2019